Ad Oslo una mostra ci porta alla scoperta dell’Età dell’oro che ha forgiato la cultura vichinga svelandoci una società raffinata. Avete presente i vichinghi? Quegli uomini rudi, mezzi nudi e pelosi, con il barbone rosso che cala dal mento e che si confonde con i capelli lunghi e arruffati? Quelli che indossano un curioso elmo cornuto?

Ebbene, il Museo di Storia di Oslo emanazione dell’Università cittadina, in questi giorni sta dedicando una mostra proprio a questo popolo, che durerà fino ad aprile 2020.

Ebbene, il Museo di Storia di Oslo emanazione dell’Università cittadina, in questi giorni sta dedicando una mostra proprio a questo popolo, che durerà fino ad aprile 2020.

E vi sorprenderà! Sì, perché quello che si troverà nell’esibizione Vikingr calibrerà la visione della cultura norrena in un quadro meno truculento e stereotipato, presentando una popolazione dai gusti raffinati, eleganti, dedita al commercio con le nazioni più potenti dell’epoca, il Sacro Romano Impero, l’impero arabo, quello bizantino. Un popolo che, grazie ai drekar, le navi dalla chiglia piatta, poteva navigare in mare aperto così come lungo i fiumi a basso pescaggio compiendo esplorazioni in Groenlandia, Islanda e raggiungendo le coste del Nord America qualche secolo prima di Colombo.

Quella dei vichinghi è un’epoca nota come Età dell’oro e si dipana tra il 750 e il 1050 d.C. Durante questi tre secoli le società scandinave espansero la loro economia, le loro conoscenze e, dall’XI secolo, assorbirono le influenze cristiane.

Centro della mostra nella capitale norvegese è l’elmo di Gjermundbu, un copricapo in ferro trovato in una tomba nel 1943 in nove frammenti e successivamente ricostruito così come oggi lo vediamo. Deluderà forse sapere che l’elmo è rigorosamente senza le corna che ancora oggi piacciono tanto ai turisti e ai negozi di souvenir. In realtà la leggenda dell’elmo con le corna è nata solo recentemente, quando nel XIX secolo lo scenografo Carl Emil Doepler disegnò proprio un elmo del genere per il ciclo L’anello dei Nibelunghi. Anzi, molto probabilmente i vichinghi raramente indossavano copricapi in ferro, preferendo quelli in cuoio. Gli elmi erano usati per lo più durante le cerimonie dai nobili, che se li portavano nelle loro tombe come simbolo distintivo sociale. Accanto all’elmo di Gjermundbu troviamo altri reperti provenienti da un’altra tomba, questa volta di una ragazza di 18-19 anni il cui cranio è esposto in mostra accanto ad oggetti di guerra, segno che l’emancipazione femminile, anche nella versione più violenta, all’interno della società norrena era già più avanzata che nell’Europa mediterranea.

Centro della mostra nella capitale norvegese è l’elmo di Gjermundbu, un copricapo in ferro trovato in una tomba nel 1943 in nove frammenti e successivamente ricostruito così come oggi lo vediamo. Deluderà forse sapere che l’elmo è rigorosamente senza le corna che ancora oggi piacciono tanto ai turisti e ai negozi di souvenir. In realtà la leggenda dell’elmo con le corna è nata solo recentemente, quando nel XIX secolo lo scenografo Carl Emil Doepler disegnò proprio un elmo del genere per il ciclo L’anello dei Nibelunghi. Anzi, molto probabilmente i vichinghi raramente indossavano copricapi in ferro, preferendo quelli in cuoio. Gli elmi erano usati per lo più durante le cerimonie dai nobili, che se li portavano nelle loro tombe come simbolo distintivo sociale. Accanto all’elmo di Gjermundbu troviamo altri reperti provenienti da un’altra tomba, questa volta di una ragazza di 18-19 anni il cui cranio è esposto in mostra accanto ad oggetti di guerra, segno che l’emancipazione femminile, anche nella versione più violenta, all’interno della società norrena era già più avanzata che nell’Europa mediterranea.

Quello che forse sorprenderà maggiormente il visitatore è la ricca collezione proposta nella mostra di gioielli, monili, braccialetti, collane d’oro e d’argento, quasi tutti provenienti dal cosiddetto bottino di Hor, ritrovato nel 1843 in Norvegia. Sono manufatti estremamente elaborati di fattura francese, russa e inglese probabilmente frutto di uno scambio avvenuto nell’858 grazie al quale i Franchi carolingi pagarono, con questo tesoro la liberazione del vescovo di St. Denis e del figlio. Anche i vichinghi, dunque, apprezzavano l’eleganza e la raffinatezza e i gioielli testimoniano che la loro società non era solo dedita alla razzia, alla goduria sessuale e alimentare.

Quello che forse sorprenderà maggiormente il visitatore è la ricca collezione proposta nella mostra di gioielli, monili, braccialetti, collane d’oro e d’argento, quasi tutti provenienti dal cosiddetto bottino di Hor, ritrovato nel 1843 in Norvegia. Sono manufatti estremamente elaborati di fattura francese, russa e inglese probabilmente frutto di uno scambio avvenuto nell’858 grazie al quale i Franchi carolingi pagarono, con questo tesoro la liberazione del vescovo di St. Denis e del figlio. Anche i vichinghi, dunque, apprezzavano l’eleganza e la raffinatezza e i gioielli testimoniano che la loro società non era solo dedita alla razzia, alla goduria sessuale e alimentare.

La collezione di spade, tra cui spicca quella di Langeid ci riporta ad una visione più famigliare, in cui la guerra e la razzia è comunque parte integrante della formazione degli antichi norreni, ma se le armi in mostra sono sì elaborate, quella di Langeid presenta un nuovo particolare: la croce e le iscrizioni latine che ornano l’elsa indicano che siamo in piena fase di transizione verso una nuova religione, quella cristiana.

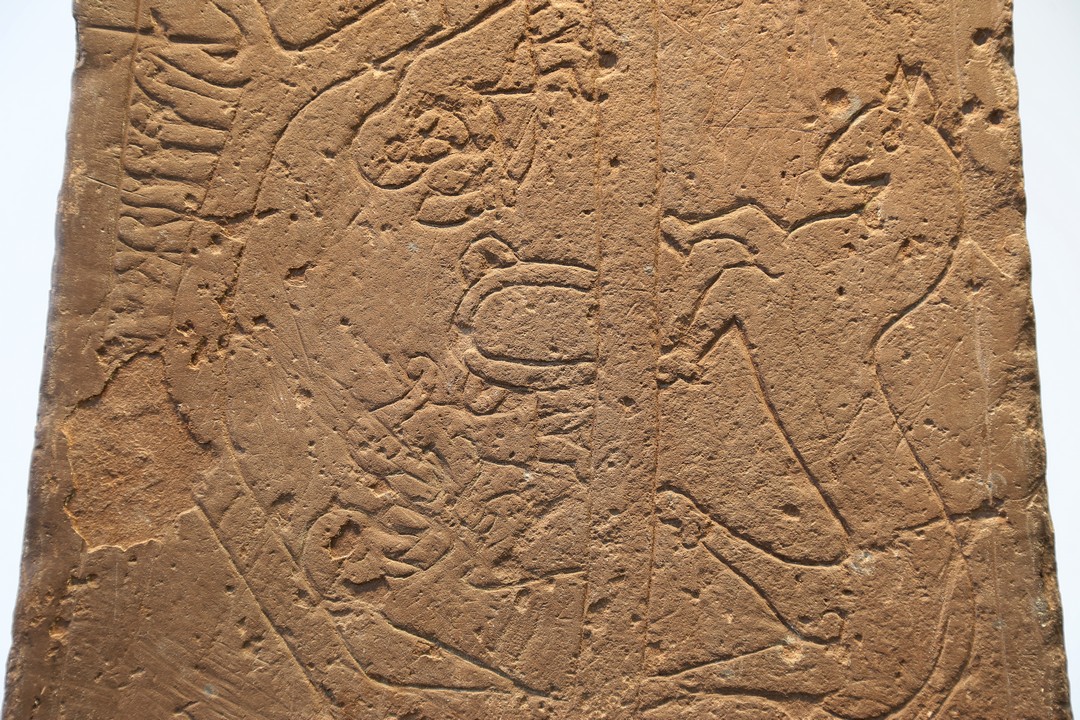

Verso la fine dell’Età dell’oro, infatti, la Norvegia si convertì al cristianesimo grazie all’opera del re Olaf II Haraldsson, il Sant’Olaf a cui tutta la cultura baltica e slava è particolarmente affezionata. La degna conclusione che ci propone la mostra è proprio la stele di Dynna, un monolito piramidale di tre metri ed una delle prime documentazioni cristiane della regione.

Verso la fine dell’Età dell’oro, infatti, la Norvegia si convertì al cristianesimo grazie all’opera del re Olaf II Haraldsson, il Sant’Olaf a cui tutta la cultura baltica e slava è particolarmente affezionata. La degna conclusione che ci propone la mostra è proprio la stele di Dynna, un monolito piramidale di tre metri ed una delle prime documentazioni cristiane della regione.

I suoi bassorilievi ci propongono una commovente Natività e i tre re Magi che seguono la stella di Betlemme, non ancora trasformatasi nella cometa di cui Giotto sarà primo autore. https://www.khm.uio.no/english/visit-us/historical-museum/exhibitions/viking-age/index.html

Oslo è raggiungibile con voli di linea, mentre la Ryanar serve l’aeroporto di Sandefjiord a Torp da cui un servizio di bus raggiunge Oslo in 90 minuti.

L’efficiente ufficio turistico (https://www.visitoslo.com/it/) si trova presso la stazione centrale.

Un modo conveniente per visitare la capitale norvegese è l’Oslopass (https://www.visitoslo.com/it/attivita-e-attrazioni/oslo-pass/) che dà diritto di viaggiare sui trasporti pubblici ed entrare nei principali musei cittadini.

L’ente del turismo norvegese è raggiungibile al sito https://www.visitnorway.it/

Contributi fotografici di Piergiorgio Pescali