La Val Cavallina è una valle verdeggiante, tipicamente prealpina solcata dal fiume Cherio, si sviluppa tra la Val Seriana e il Bacino del Lago di Iseo a sud-est, tra 238 m del fondo valle fino ai 1381 m del monte Grione. Un corridoio che storicamente collega l’alta pianura bergamasca con la Valle Borlezza e, di conseguenza, la Val Camonica, da tempi remoti (e solcato da una strada che fino a pochi decenni fa era di grande comunicazione, ovvero la statale 42 dei passi Tonale e Mendola tra Treviglio e Bolzano, erede di un’antica strada militare romana).

Si estende per 110 kmq e si allunga in direzione nord-est per 30 chilometri tra la pianura bergamasca e il lago di Endine, a nord est del capoluogo Bergamo, e precisamente tra l’imboccatura di Trescore e la chiusura di Endine Gaiano, all’estremità settentrionale del Lago di Endine.

Si estende per 110 kmq e si allunga in direzione nord-est per 30 chilometri tra la pianura bergamasca e il lago di Endine, a nord est del capoluogo Bergamo, e precisamente tra l’imboccatura di Trescore e la chiusura di Endine Gaiano, all’estremità settentrionale del Lago di Endine.

All’imboccatura della valle, ma in realtà ancora parte della pianura orientale bergamasca, si trovano i quattro comuni di Cenate Sotto, San Paolo d’Argon, Gorlago e Carobbio degli Angeli. La parte più a sud, da Casazza a Trescore Balneario, segue il corso del Cherio; vi si susseguono, partendo da monte, una serie di centri urbani di fondo valle (Casazza, Vigano San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario) alternati a nuclei sulle pendici circostanti (Gaverina Terme, Grone, Berzo San Fermo, Entratico, Zandobbio, Cenate Sopra).

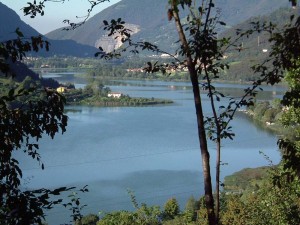

La valle va poi restringendosi progressivamente fino al Lago di Endine (2,3 kmq di superficie), incassato tra le pendici dei monti Torrezzo e Colli di San Fermo, di buona qualità paesaggistica e naturalistica e con insediamenti localizzati lungo il lago stesso (Endine Gaiano, Spinone al Lago, Ranzanico, Bianzano e Monasterolo del Castello).

Accanto a un’intensa antropizzazione concentrata essenzialmente nel fondo valle e sviluppatasi nel secondo dopoguerra, l’area presenta anche nuclei storici di matrice medievale, interessanti tracce del patrimonio rurale che fa uso di pietra locale (oltre che, nel tratto inferiore, di ville signorili e tracce dei sistemi di fortificazione, legati alle vicende dei Conti Suardo), rilevanti valori naturalistici (come la Valle del Freddo, la Valpredina, il Buco del Corno, e lo stesso lago di Endine) e agrosilvopastorali.

La caratteristica di ‘corridoio’ fisico geografico – non chiuso in testata quindi da alte montagne – ha non solo condizionato storia e cultura della valle, ma dal punto di vista climatico ha determinato l’interazione fra correnti fredde dell’alta montagna con quelle calde della pianura, generando così particolarità microclimatiche che hanno a loro volta determinato peculiarità floristiche e faunistiche. Il clima è temperato, con inverni non troppo rigidi ed estati relativamente fresche, con precipitazioni regolari (1400-1500 mm totali).

Prati e coltivi, terrazzamenti e ciglioni frutto di antichi disboscamenti sono i più evidenti segni del territorio rurale. L’abbandono delle pendici più ripide ha talora favorito il ritorno della vegetazione spontanea, mentre in bassa valle sono stati recuperati terreni agricoli e impiantati vigneti e altre colture di pregio. I pendii sono comunque occupati da un’estesa copertura forestale di latifoglie (carpino, frassino, roverella, castagno, quercia), mentre nei versanti più freschi compaiono ciliegio selvatico, acero montano e faggio. Sopra i 900-1000 m si alternano pascoli, praterie naturali e seminaturali (triseteti e brometi), intervallati da qualche rupe nel versante sinistro e rari ghiaioni.

Prati e coltivi, terrazzamenti e ciglioni frutto di antichi disboscamenti sono i più evidenti segni del territorio rurale. L’abbandono delle pendici più ripide ha talora favorito il ritorno della vegetazione spontanea, mentre in bassa valle sono stati recuperati terreni agricoli e impiantati vigneti e altre colture di pregio. I pendii sono comunque occupati da un’estesa copertura forestale di latifoglie (carpino, frassino, roverella, castagno, quercia), mentre nei versanti più freschi compaiono ciliegio selvatico, acero montano e faggio. Sopra i 900-1000 m si alternano pascoli, praterie naturali e seminaturali (triseteti e brometi), intervallati da qualche rupe nel versante sinistro e rari ghiaioni.

Interessano il territorio della Val Cavallina una cinquantina di sentieri CAI di vari gradi di difficoltà e durata, e alcuni importanti itinerari tematici plurigiornalieri, tra cui il sentiero agrituristico Flavio Tasca e il GVC (Giro della Val Cavallina).

La Val Cavallina è caratterizzata da una cultura del lavoro di lunga durata, prima con il difficile equilibrio tra uomo, pascolo e allevamento, a cui si aggiungono presto i traffici di valico giornaliero con la Val Seriana, in tempi moderni con l’ospitalità alle propaggini del manifatturiero di fondovalle: meccanico nell’area di gravitazione del capoluogo provinciale, tessile grazie all’influenza di Albino e della Val Seriana, siderurgico nella media ed alta valle, risucchiata nel Sistema Locale del Lavoro di Costa Volpino. L’industria di origine strettamente locale, che ha caratterizzato per decenni la valle, è tuttavia quella dell’acqua, dapprima con lo sfruttamento termale di Trescore e Gaverina Terme, poi con l’imbottigliamento dell’acqua minerale, unita alla produzione di altre bevande.

Un grande progetto per rilanciare la Val Cavallina: il PIA

Colpita da fenomeni di crisi e spaesamento, la Val Cavallina intende ridisegnare il proprio sviluppo futuro in chiave di “ritorno alla natura”, ovvero di recupero di valori, memorie e saperi locali, di risanamento e valorizzazione di beni culturali, di aree naturali, di creazione di percorsi di fruizione, di sviluppo di una rete di “Comunità Ospitali” per rinnovare e rendere competitiva l’offerta turistica sostenibile.

Il PIA di cui beneficia la Val Cavallina (unica zona della Bergamasca su altri 8 PIA lombardi in graduatoria) interessa il territorio di 10 comuni (Cenate Sopra, Entratico, Vigano San Martino, Grone, Spinone al Lago, Monasterolo del Castello, Bianzano, Ranzanico, Gaverina Terme, e in più Casazza, in quanto sede del Consorzio Servizi Val Cavallina) per un totale di 52 kmq e 11.000 abitanti. I 24 interventi finanziati ai 16 beneficiari, afferenti ai tre ‘Assi’ previsti dal Bando (ambiente, cultura e turismo), riguardano quindi recuperi e rifunzionalizzazioni di centri storici e rurali, di beni architettonici (palazzi nobiliari, mulini, casali tipici) e chiese, di nodi di ‘mobilità dolce’, la creazione di allestimenti per la riscoperta delle attività tradizionali, il recupero e la messa in sicurezza delle emergenze ambientali, la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e sentieristici.

Il PIA di cui beneficia la Val Cavallina (unica zona della Bergamasca su altri 8 PIA lombardi in graduatoria) interessa il territorio di 10 comuni (Cenate Sopra, Entratico, Vigano San Martino, Grone, Spinone al Lago, Monasterolo del Castello, Bianzano, Ranzanico, Gaverina Terme, e in più Casazza, in quanto sede del Consorzio Servizi Val Cavallina) per un totale di 52 kmq e 11.000 abitanti. I 24 interventi finanziati ai 16 beneficiari, afferenti ai tre ‘Assi’ previsti dal Bando (ambiente, cultura e turismo), riguardano quindi recuperi e rifunzionalizzazioni di centri storici e rurali, di beni architettonici (palazzi nobiliari, mulini, casali tipici) e chiese, di nodi di ‘mobilità dolce’, la creazione di allestimenti per la riscoperta delle attività tradizionali, il recupero e la messa in sicurezza delle emergenze ambientali, la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e sentieristici.

La varietà dei 24 interventi assume un particolare valore poiché non si limita agli 11 enti pubblici, ma coinvolge anche parrocchie e cooperative. Le operazioni gestite dalle parrocchie, sono sì incentrate sul recupero architettonico, ma comportano anche la rifunzionalizzazione di edifici sacri a spazio polivalente (Parrocchia di Borgo di Terzo), la nascita di un luogo di sosta, spiritualità e studio (Parrocchia di Monte Grone), il recupero di un percorso pedonale all’interno del centro storico (Parrocchia di Monasterolo).

Degna di nota anche la complessa operazione della Cooperativa L’Innesto (Il Borgo antico e la Valle delle Sorgenti). Baricentrica rispetto a tutta l’ingegneria del PIA, intende qualificare la frazione di Trate (Gaverina Terme) come elemento di attrazione, conoscenza e fruizione sui temi forti del PIA, ovvero biodiversità, storia e tradizione locale. In cantiere la realizzazione di una sorta di ecomuseo della Val Cavallina, di laboratori didattici e spazi per attività culturali, di un centro visite che sia punto di partenza e informazione per escursioni in tutta la valle.

Un esempio concreto delle operazioni rese possibili dal PIA (buona parte delle quali già avviate) è il restauro della Via Crucis di Monasterolo del Castello, sulla piazza della chiesa dei SS. Salvatore.

Dunque, un filo conduttore unisce le singole operazioni, e fa si che molte concorrano trasversalmente alla realizzazione degli obiettivi, e che alcune siano propedeutiche al buon risultato di altre.

Dunque, un filo conduttore unisce le singole operazioni, e fa si che molte concorrano trasversalmente alla realizzazione degli obiettivi, e che alcune siano propedeutiche al buon risultato di altre.

Il PIA si fonda inoltre sulla definizione di una “struttura narrativa” del sistema dei beni culturali ed ambientali – incentrata a sua volta su alcuni temi forti come gli itinerari e il paesaggio, i mestieri di valle, la casa tradizionale, le feste e i riti religiosi, i giochi tradizionali, la fauna, la flora, i biotopi, la storia scritta ed orale della valle – e sul coinvolgimento di tutti i protagonisti delle comunità locali, cittadini e operatori economici e sociali.

In pratica, questo consiste nel ‘preparare il terreno’ affinché la Val Cavallina possa sviluppare un sistema ricettivo efficiente e attraente, per conquistare il rango di vera ‘destinazione turistica’, seppure nel solo ambito di un turismo sostenibile di piccoli numeri.

Un destinazione turistica nella quale accogliere e favorire un turismo sostenibile e avvicinare l’ospite alla partecipazione e alla vita locale, secondo il modello della Comunità Ospitale, promosso dall’Associazione nazionale Borghi autentici d’Italia.

La “Comunità Ospitale” è un luogo e una destinazione in cui gli ospiti/turisti si sentono “Cittadini” seppure “temporanei” identificandosi nel ritmo dolce della vita di borgo e del territorio, usufruendo delle opportunità di servizio disponibili, conoscendo ed apprezzando i beni materiali e/o immateriali che lì vengono prodotti, ricevendo nuovi apporti culturali. Un luogo, in sostanza, dove (ri)trovare una dimensione più vera e autentica. La “Comunità Ospitale” si organizza per essere tale. I cittadini, gli operatori economici e gli amministratori pubblici condividono una strategia unica di accoglienza; una visione comune in grado di assicurare all’ospite una permanenza indimenticabile, basata sulla partecipazione.

“La Comunità Ospitale” è uno status e insieme un brand che connota un programma, un progetto per la realizzazione di un “prodotto-servizio” turistico.

Si tratta, in conclusione, di creare un sistema ricettivo a servizio delle strategie di valorizzazione culturale ed ambientale di cui il Progetto Integrato d’Area costituisce lo strumento di supporto ed attuazione.

Per maggiori informazioni: www.invalcavallina.it